王弘誨 / Wang Honghui

- 稱號:帶利瑪竇進入北京的禮部尚書

王弘誨(1542-1617),廣東瓊州人,字忠銘,一字紹傳,晚號天池,卒後被朝廷贈太子少保,賜祭葬。王弘誨是明代名臣、教育家。嘉靖四十四年(1565)進士,時年二十四歲。

營救海瑞

王弘誨中進士不久,恰逢海瑞因忤逆嘉靖皇帝而入獄。王弘誨仰慕海瑞為人,冒險前往探望,並為海瑞送物送藥,雖遭獄吏危言威嚇亦不畏避。萬曆十五年(1587),海瑞在南京病故,王弘誨撰寫《海忠介公傳》,對海瑞的為人極其讚賞和敬仰。

反對張居正

王弘誨為人耿介,隆慶四年(1570)任翰林院檢討,後升任翰林院編修。張居正當國時,作《火樹篇》、《春雪歌》以諷,因此遭到張居正的打擊和壓制。

「奏考回瓊」為海南試子爭取福利

萬曆四年(1576),鑒於管轄海南儒生的「督學」設在廣東雷州,每年渡海趕考的瓊州學子數千人,遠涉鯨波,十分不便,當時在翰林院任檢討的王弘誨特向皇帝上了《擬改海南兵備道兼提學道疏》。

疏中寫到了海南儒生趕考之苦:「貧寒士子,擔簦之苦已不待言。 乃其渡海,率皆蜑航賈舶,帆檣不飾,樓櫓不堅,卒遇風濤,全舟而沒者,往往有之。」更甚的是,「邇來加以海寇出沒,歲無寧時。每大比年,揚揚海上,儒生半渡,盡被其擄,貧者隕首而無還,富者傾家而取贖。其幸無事者,皆出一生於萬死耳。言之可為痛心。」 然而,對於海南學子的這些困難,督學憲臣大多毫不知情,只顧限期開考,儒生們為了按時赴考,常常不顧一切冒險渡海,以致所傷甚多。

縱觀全文不足千字,但絕大多數的文字都用來敘述海南儒生歷年趕考所遭受的艱難險阻,語氣平和,但情意懇切,讀來讓人動容。此疏打動了萬曆皇帝朱翊鈞,自此海南學子得以就地參加歲試或科試,競爭監生或貢生的功名。

王弘誨引薦利瑪竇至北京

萬曆十七年(1589)年七月升任南京禮部尚書。萬曆十九年(1591)告休回籍,在廣東韶州遇到利瑪竇,王弘誨慕利瑪竇之名,以二品大員的身份捨舟登岸,親自拜訪利瑪竇,隔日利瑪竇亦登王弘誨官船回訪,兩人相談甚歡。萬曆二十六年(1598),王弘誨官復原職, 與利瑪竇在南昌相見,利瑪竇送他玻璃三稜鏡。 之後利瑪竇、郭居靜隨王弘誨一起前往南京。當年八月,王弘誨引薦利瑪竇至北京,成為首位進京的西方傳教士。由於當時正值壬辰倭亂,外國人在中國旅行相當不便,靠著王弘誨的幫助,已經來到中國十七年的利瑪竇,終於進入了北京城。

萬曆二十七年(1599),王弘誨獲准辭官,回鄉後在定安縣城創建「尚友書院」。據宣統《定安縣誌》記載,創立尚友書院後,重實踐力行,生平不作空談無益之言的王弘誨專門撰寫了《尚友書院約言》,勉勵儒生們勤於躬行,主張「德業學業,合而為一」。王弘誨並資助修建澄邁的「天池書院」、文昌的「玉陽書院」等。除此之外,王弘誨還設置義渡,築橋修路,建塔挖井,為家鄉辦了不少公益事業。萬曆四十五年(1617),王弘誨卒於故鄉龍梅村。著有《天池草》、《尚友堂稿》等。

王弘誨遺蹟

在王弘誨故居左前方,有一座高大莊嚴的雙面石牌坊「解元坊」和「太史坊」,是後世官員為王弘誨所立,牌坊的石柱上刻有一副行書對聯,「石柱擎天秀毓南溟開五指,瑤台貫鬥光搖北極應三台」,相傳為王弘诲的門生、明代著名書法家董其昌的筆跡。

附近還有王弘誨生祠,為感念他「奏考回瓊」幫海南試子爭取在家鄉應考而建立。祠內原有王弘誨雕像,今僅存後殿。

(延伸閱讀)

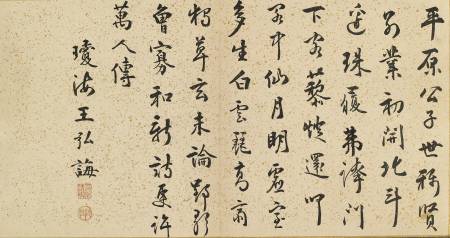

《玉堂清暇》出處 :《題白雪山房》

《玉堂清暇》出處 :《題白雪山房》 《忠銘子》出處 :《題白雪山房》

《忠銘子》出處 :《題白雪山房》