高攀龍 / Gao Panlong

高攀龍(1562-1626),江蘇無錫人。字存之、又字雲從,號景逸。東林人士,為安廣居的岳父。萬曆十四年(1586),二十五歲,聞顧憲成講學,始志於學,向顧憲成學習格物致知的理論。萬曆十七年(1589)進士,時年二十八歲。因嗣父過世,在家守喪三年。萬曆二十年(1592),到京師謁選,任行人司行人,職責是奉使出外,傳宣王命,是高攀龍步入宦途的開始。萬曆二十一年(1593),內閣首輔王錫爵排擠掉不肯黨附自己的官員,達六十餘人之多。高攀龍義憤填膺,又寫了一封「君相同心惜才遠佞」疏給萬曆帝。疏中痛責王錫爵私心太重,又斥及他的黨羽鄭材和楊應宿。王錫爵看完大怒,並請旨將高攀龍貶謫為廣東揭陽縣典史。又逢親喪,家居三十年不被起用。

東林首領之一,因魏忠賢迫害投水自盡

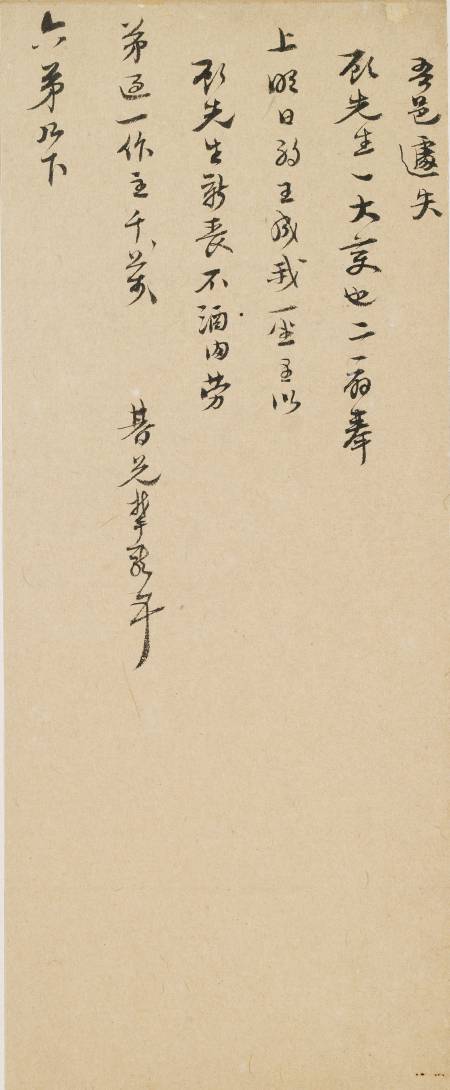

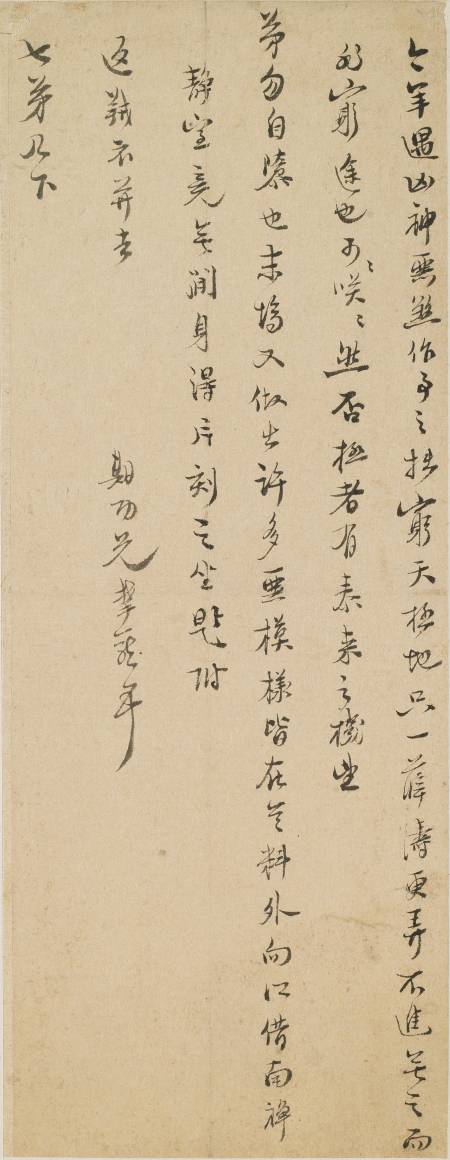

居鄉期間,高攀龍與顧憲成在家鄉東林書院講學,抨擊閹黨、議論朝政,影響較大,時人稱為「東林黨」。高攀龍為首領之一。天啟元年(1621),被召入朝任光祿寺丞,又升少卿。後因「紅丸案」上書,帝不聽,反被奪祿一年。後又議任大理少卿、刑部右侍郎。天啟四年(1624)擢升左都御史,與左副都御史楊漣等上書彈劾太監魏忠賢,揭發魏忠賢的黨羽崔呈秀貪污受賄事狀,被革職返鄉。後崔呈秀派錦衣衛緹騎前往逮捕,高攀龍投池水自盡。事後,人們發現他的遺書兩封,一份是給朝廷,寫道:「我身為大臣,大臣受辱就是國家受辱,為了不使國家受辱,我拜別北方,要去服從屈原的遺訓!」另一份是給門生們,寫道:「你們跟著我追求學問,學問到這時候才能顯出功力,看到了嗎?」今無錫市第七中學內有郭沫若題「高子止水」石匾一塊,是高攀龍投水處。

高攀龍在學術方面的影響,主要表現在學風的轉變研究。高攀龍因瞭解到王學的缺失,於是開始提倡朱學,以補王學的不足,才使得朱學又開始了它的影響力。由於高攀龍的學術思想認為每一個流派一定都有其優缺點,所以他主張各流皆須會通。於是到後來,他跳出了朱王的鬥爭,轉而考察其學術本身的轉變與異同。而其後的劉宗周,也頗認同高攀龍的思想,採朱王折衷的精神。

著有《高子遺書》、《大易易簡說》、《春秋孔義》、《正蒙解》等。高攀龍墓原在無錫西郊璨山之東,1966年遭毀,1985年由無錫文物管理委員會移地重建於西郊青山,今青山公園內。

高子水居

位於無錫市東蠡湖北岸,是高攀龍隱居讀書處。萬曆二十二年(1594),高攀龍被貶謫廣東。來年二月,他以事假歸家,不久遭遇親人病故,於是不再出仕。 高攀龍一生愛水樂水,「水居」就是他辭官歸隱家鄉後,在蠡湖畔建造的讀書之所。 高攀龍將其中一樓題名為「可樓」。關於此名出處,明東林八君子之一葉茂才在《高攀龍先生行狀》中說:「迨四喪畢,遂築室湖濱,為終老計。名其樓曰『可樓』,言無所不可也。」

安希范家族 五人 連結分享

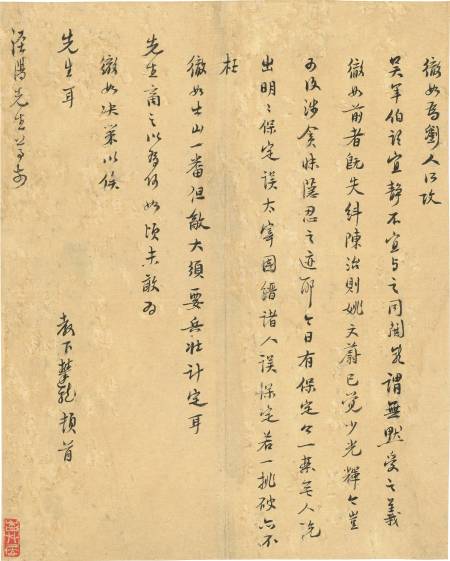

《香草居》出處 :《與顧憲成書》

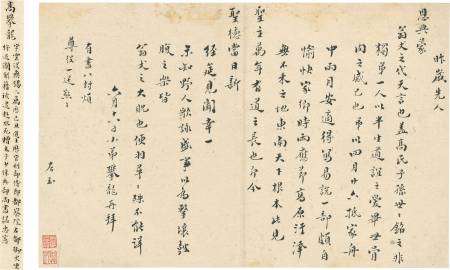

《香草居》出處 :《與顧憲成書》 《香草居》出處 :《與某人書》

《香草居》出處 :《與某人書》